一个半小时组装完成,减肥计划第一步![呲牙]

[2016.02.22]小哲谈谈苹果支付在中国的未来

Apple Pay,是苹果公司在2014苹果秋季新品发布会上发布的一种基于NFC的手机支付功能,于2016年2月18日凌晨5点在中国上线。

根据官网信息,苹果支付已与近20家银行合作,这次银行为什么这么积极的和苹果合作?

IT之家作者汐元《苹果Apple Pay与支付宝微信有何本质的不同?》一文中对Apple Pay的模式和支付宝微信的模式进行的通俗的对比,小哲不才在这里引用一下。

苹果Apple Pay与支付宝微信有本质不同!

也就是说,收单方在顾客消费时,通过卡组织向发卡行请求授权并返回,这就形成了一个交易。在这个过程中,发卡行可以吸纳用户现金及分享手续费;而收单方能够通过提供线下POS机覆盖及清算服务也分得一杯羹;卡组织虽然过路费(刷卡手续费)分成比例最少但也是躺着赚钱。三者都能从这个过程获得利益,这种模式也就维持了很久,直到支付宝和微信支付出现。

那么支付宝和微信支付是怎么回事呢?不难想到,你收单方、卡组织、发卡行不是躺着赚钱吗?说明这里面有大利可牟,那就从这里做文章。以支付宝为例,支付宝钱包选择付款,然后支付宝通知银行扣款,银行再反馈扣款成功消息给支付宝,最后支付宝告诉用户付款成功,这个过程等于“踢掉”收单方、卡组织、发卡行三方收过路费的,在商家这一端产生的手续费很低,甚至有时再来点补贴,商家何乐而不为?所以,支付宝和微信就是通过这种方式从传统银联那里把市场给硬生生抢过来了。

那么苹果Apple Pay呢?苹果通过一种叫做“Tokenization”的技术,将银行卡信息转化成一个字符串(Token)存在手机中。每当你支付时,手机就通过该Token再生成一个随机Token和一组动态安全码发给银行,银行再通过Token服务将其还原成银行卡从而回传授权完成支付。这个过程能够兼容任何一家银行,并不踢开传统体系中的任何一方,而苹果则通过手续费分成赚钱。

由此可见,Apple Pay和支付宝及微信支付的技术本质并不相同。理论上来说,在进入中国市场后,面对后两者对手来说是有生存空间的,同时加密Token不会让苹果与商家任何一方知道你的银行卡信息,从安全性来讲苹果Apple Pay也要胜过支付宝和微信。从自身操作体验来讲,Apple Pay只需要靠近POS机、按指纹两步就可完成,比支付宝和微信打开应用、扫码等步骤还要简洁。

一大段可能还是有点半学术,小哲总结下,通俗的说,苹果的这个玩意儿就是替代你的银行卡,而交易的过程与你使用银行卡本身是一样一样的,银行再也不用担心你的钱流失到支付宝微信这种第三方平台去了。这也就解释了为什么银行们很喜欢这个洋品牌推出的支付方式。

首先还是夸一下苹果,对以基于自家手机和自家系统平台做出来的支付通道,在用户体验上绝对的一流,手机在掏出口袋的同时就能完成支付界面的提取,剩下的就是把手机靠近刷卡设备然后确认金额和完成指纹识别了。整个过程非常流畅,几秒钟就能搞定一次小金额付款。

但是问题来了,在国内信用体系这么差,网购如果不搞个先拿到货再确认付款这么个中介,那就就彻底没安全感了,基本上,苹果支付在中国,小哲认为也就真的和之前说的一样,只是代替银行卡了,大家只有在实体店消费的时候才会进行实体刷卡。

这次苹果支付所支持的设备也是从iPhone6开始向上支持,那么,敢问苹果手机在国内到底多少份额,又有多少人在用苹果6以上更好的手机型号呢?如果使用的人寥寥无几,即使是银行大力推广,请问除了搞噱头玩创新赶时髦,又会有几家商店会为此增加一台苹果支付设备让客户使用呢?

那么小哲有个猜测,支付宝和微信背后的阿里巴巴和腾讯自己做银行以后发行自己的银行卡,是不是苹果支付也能绑定它们?或者银行卡太麻烦?直接绑定微信支付和支付宝支付怎么样?那么苹果支付就只是一种硬件支持了,我想,这个真的会有可能哦,毕竟库克和马云探讨过两公司Apple Pay和支付宝的合作事宜。马云方面也表示,阿里巴巴希望和苹果进行一些合作,他本人希望两个公司可以一起做一些事。

好吧,不管怎么样,无论你是否拥有苹果手机,根本不需要管它苹果推出的什么Apple Pay,继续埋头把微信和支付宝用,如果苹果能随随便便改变中国的支付方式,那么岂不是华为小米也能行?

很久没玩这个啦!跳子棋!

[2016.02.18]小哲谈谈3D打印技术迈向科幻

一开始当然还是搬下概念,“3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。”

日常生活中使用的普通打印机可以打印电脑设计的平面物品,而所谓的3D打印机与普通打印机工作原理基本相同,只是打印材料有些不同,普通打印机的打印材料是墨水和纸张,而3D打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”,是实实在在的原材料,打印机与电脑连接后,通过电脑控制可以把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。通俗地说,3D打印机是可以“打印”出真实的3D物体的一种设备,比如打印一个机器人、打印玩具车,打印各种模型,甚至是食物等等。之所以通俗地称其为“打印机”是参照了普通打印机的技术原理,因为分层加工的过程与喷墨打印十分相似。这项打印技术称为3D立体打印技术。

目前3D打印技术已经在民用层面很普及了,或者要不了几年,他的发展就会飞入寻常百姓家;我们在一些市场能见到简单利用这种技术制作DIY饰品或者钥匙扣的店子,但小哲想谈谈3D打印技术可能会带领人类进入怎么的科幻世界。

精细方面

由于3D打印可以在计算机的控制之下精细的一点点的完成图纸到打印物体的过程,所以在很多领域,设计师或者专家学者可以通过精细设计,把之前需要不断沟通不断磨合的生产过程去除,不用担心工艺问题,设计者不需要同时学会工业生产和制造知识,不需要额外再为生产产品再去设计制造它们的机器和流水线,设计到实物非常快,而且非常符合设计者的要求,如此一来,很多复制工艺、精细工艺的东西会被快速生产胡来,或者个性化的订制也将非常低成本的完成,为了你一个的需求,商家无需再耗费大量资源为某个人开动庞大的生产线了。这个是不是不够科幻?我们畅想下,每个人的衣服可以完全量体裁衣,人人都能设计衣服并生产出来也许永远不会撞衫了,你生活中各种物品都可以是全世界唯一的样式,哇塞,已经不敢往下想了。

材料方面

目前3D打印所使用的材料还比较有限,当人类不断的拓展材料学,说不定某一天就能使用各种材料做原料来打印物品,就好像我们现在的喷墨彩色打印机一样,墨盒放着红蓝黄加黑色四种墨水,只要控制他们的多少和喷墨的位置,彩色的图片就被组合打印出来了;我们可以在3D打印机里放入各种材料,想打印什么只要输入图纸,各种材料组合起来,完整的物品就直接打印完成,甚至都不用单个零件去组装,商品的制作成本急剧下降,更或者会像我们经常玩的游戏里一样,只要赚钱购买各种3D打印机所需原材料就可以了,想要什么直接制作,比如10个铁原料、木头21个、硅7个、铜12个、塑料6个就能组合出一个收音机,哈哈,科幻吧?

创造方面

既然提到了精细,也提到了材料,如果3D打印能达到分子、原子重组的层面,那么就说不定世间万物什么都能被“创造出来”,我们知道H?O是水,那我们把之前提到的各种材料的添加升级为添加元素周期表上的元素呢?是不是我们只要获得氢和氧就能打印出水?如果再科幻一点,我们再把化学元素周期表升级成原子呢?是不是元素都能被组装和创造出来?那我们是不是什么都能生产了?生物体说不定也能被直接克隆,扫描物品的组成情况就能直接复制出来一个新的?人体器官是不是也能被做出来?只要和游戏一样“存档”,把身体的器官在年轻力壮健康强壮的时候扫描进大数据,等到衰老的器官不想各种的时候,我们调取存档进行打印,然后和更换汽车零件一样更换人体器官,那就真的长生不老了!

智能方面

如果之前这几点真的发展了,那么再加上高度的人工智能,让3D打印机可以自动完成工作,那是不是只要发送一台3D打印机去火星,让它在火星采矿再让飞车送回来,那还做什么环保,那还做什么节约,地球资源即便是有限,面对浩瀚的宇宙也不过是一粒尘埃,外太空资源丰富得不得了!或者像之前提到的,通过能直接采集元素进行打印,分解采集到的原子排列组合,制作新的物品,可以先复制几个自己,让很多台打印机日夜不停的工作,最终自己建设出太空基地,人类只需要等着排队搭火箭过去,有吃有喝有睡,那岂不是提前移民外太空了?人类就可以统治全宇宙了!这么科幻的事情就有可能会出现在无法想象的未来。当然,小哲也顺带想到,机器如果可以自己生产自己,会不会像电影《终结者》里的情况呢?所以人类一定要合理利用这一技术。

好啦,脑洞大开,小哲天马行空的在想象未来,只希望这一天早点来到!

[2016.02.17]小哲谈谈引力波的未来畅想

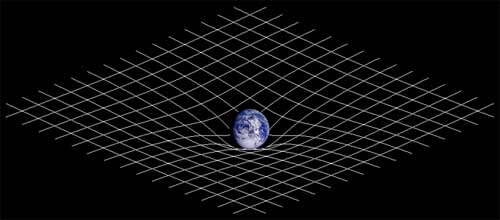

最近科技界备受关注的莫过于“引力波”被成功探测出来的消息,小哲在淘宝上居然看到敏锐的商家居然有出售“防引力波辐射”的各种衣服和化妆品,我也是醉了;简单的说,只要是有质量的物体,就会对时空进行扭曲,那么引力波就会存在。

引力波到底是啥,小哲这里引用下专业的表述“引力波也称重力波,引力波是爱因斯坦广义相对论所预言的一种以光速传播的时空波动,是时空曲率的扰动以行进波的形式向外传递的一种方式。如同电荷被加速时会发出电磁辐射,同样有质量的物体被加速时就会发出引力辐射,这是广义相对论的一项重要预言。”

引力波属于天体物理学的范畴,这个东西想要通俗的解释还真是比较困难,小哲才疏学浅,百度百家上作者杨青山在《引力波是啥,可能这是目前最通俗易懂的解释了》文章做了如下解释:

第一个问题,爱因斯坦发现,光速不变,必然要求空间会“变”。

先普及一个常识,我们看见的太阳散发出来的刺眼的光,跟我们看不见的收音机、手机、卫星发射和接受的电磁波,其实是同一个东西。“可见的光”是频率在某个范围的电磁波。

近代研究电磁现象有一个重大发现,电磁波的传播速度是恒定的,也就是光速是一个固定的数值。无论是在火箭尾焰上出现的光,还是在一架列车上向外打手电筒,“光”这种东西居然不会因为处在运动状态下提高速度。

就是这么一个问题,别人都“习以为常”,却在爱因斯坦头脑中萦绕了多年。最后,他提出了一个大胆的假设,光速不变,是因为以光的视角看,它沿途经过的空间发生了折叠伸缩。

这是什么意思?当某个人要加速的时候,道路突然变长了,然后它到达某个地点的时间还是固定的。

第二个问题,引力是什么?

很多人对引力的课本记忆还停留在“重力”,重复了一千遍的“一颗苹果砸到牛顿脑袋上”的故事。

普通人对引力的理解,应该是“两个物体天生就有互相吸引靠近的力,叫做引力”。这要极需被纠正的常识,引力并不是一种“力”,它是一种属性,我们生存的宇宙空间(严格来说是时空,时间空间互相影响,不可分割)的一种几何特性。

一开始,我们认为空间是独立于任何东西存在的。就像一个空旷的舞台,没人的时候存在,有人的时候也存在,台上会有各种表演,或者堆满了各式“道具”,而无论上面发生了什么,都是表演者和道具的事,舞台不受影响;

理所当然,单纯依靠人类经验会认为,空间是我们栖身的地方,无论在地球还是在宇宙,“舞台”本身是永恒的独立存在。后来,科学家发现“舞台”并不是不受任何影响,“舞台”会因有质量物体的存在而“弯曲”。

第三个问题,引力波不是一般意义上的“波”,而是空间持续的扭曲震荡。

空间可以被扭曲,因为有质量物体的存在。那超大质量物体,可以把空间扭曲到什么程度?

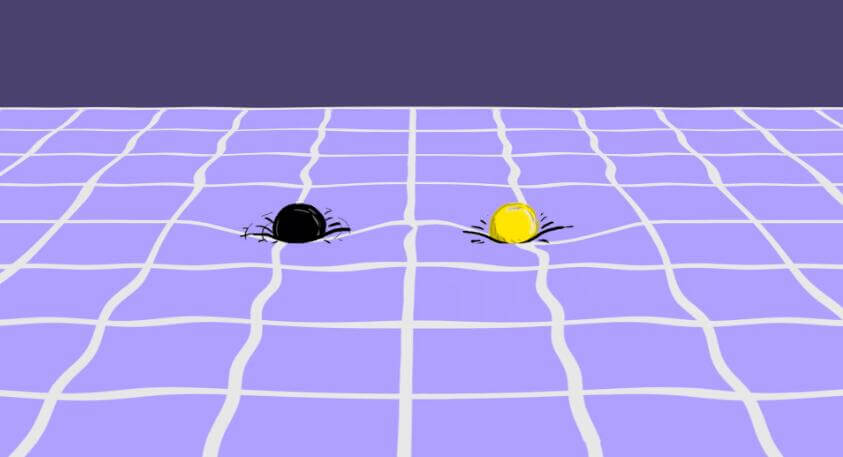

黑洞这种理论预言存在的天体,可以把空间扭曲成一个“无底洞”,任何东西只要“掉进去”就再也出不来。

如果两个黑洞,互相旋转,持续不断扭曲周围的时空,就可以引发时空震荡。而时空震荡,就是新闻里说的引力波。

目前百度上找到的答案可能都是比较官方的关于天文学的一些发展。引力波技术会如何在民用领域发挥作用还真不好说,毕竟目前还只是艰难的探测出引力波,如何利用引力波去发现黑洞或者研究宇宙的起源都算是超级难的事情了,在民用上普及估计是一个极其遥远的事情,而且各种可能性也行人类无法想象,就好像当年发现电磁波一样,谁能想象收音机、WiFi、微波炉之类的东西能改变我们的生活?

有一些已知的瓶颈,例如每个物体都有引力波,那把他们区分开是超级麻烦的事情,就好像在人声鼎沸的菜市场,在远处很难分辨某些具体人的声音;再例如质量越大引力波才越强,对于宇宙和天体来说都刚刚被科学家探测出来,这么渺小的我们和我们身边的物体,引力波也特别渺小,这么才能被测量出来是个大麻烦!

小哲不去管这些瓶颈,就大胆猜想如果这些瓶颈都被突破了以后“引力波”会如何改变世界,哈哈,就是猜猜,各位勿喷!

如果说通过引力波可以感知看不见的物体,那么意味着科幻电影里的隐身设备还没在现实中被发明,就已经被引力波给破解了,引力波将会出卖你的存在而无法真正的隐身;

隐形战斗机是通过吸收或者减少雷达反射达到隐形的目的,但是如果飞机本身就有引力波被探测到,那隐形战斗机就不隐形了;

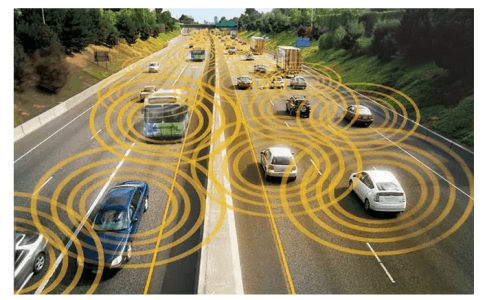

同时引力波能替代雷达做到更高效的物体探测,也许在无人驾驶和各种机器的自动运行时,引力波可以让机器互相感知并且做出相应的判断调整;

如果引力波能被探测仪器进行解析,将不同物体发出的引力波进行分类,隔空也能探测到引力波,那么透视功能的设备也会被发明出来;

如果说不同物体的引力波是不同的,说不定在探测领域会有更高的发展,人们可以进行底地或海底资源的探测,救援时进行被困人员位置探测,建筑施工测量等等;

再说点和人们生活更相关的猜测,也许每一样物体的引力波会被记录在大数据之中,通过手机或者智能穿戴设备上的“引力波传感器”,让设备能判断更多的东西而不再是通过简单的二维码扫描。

引力波可以被探测也许会改变人类的生活,虽然可能需要很长时间,但是又看到了一种新的可能,让我们一起期待更美好的未来吧!

情人节闭关修炼!

《丙申叹》–罗哲

《丙申叹》–罗哲

冬去春来光阴走,花谢花开岁月流。

玩物丧志学识忧,暴饮暴食体魄愁。

思前想后自省否,真心真意决心纠。

日积月累读书厚,稳扎稳打锻炼瘦。

又到长沙滨江文化园

长沙沙湾公园,新开发的人多景少!

小哲祝大家新年快乐!

[2016.02.03]小哲谈谈无人驾驶汽车的发展

无人驾驶汽车是一种智能汽车,也可以称之为轮式移动机器人,主要依靠车内的以计算机系统为主的智能驾驶仪来实现无人驾驶。从20世纪70年代开始,美国、英国、德国等发达国家开始进行无人驾驶汽车的研究,在可行性和实用化方面都取得了突破性的进展。

中国从20世纪80年代开始进行无人驾驶汽车的研究,国防科技大学在1992年成功研制出中国第一辆真正意义上的无人驾驶汽车。2005年,首辆城市无人驾驶汽车在上海交通大学研制成功,世界上最先进的无人驾驶汽车已经测试行驶近五十万公里,其中最后八万公里是在没有任何人为安全干预措施下完成的。

但是有时候,驾驶会让人感到轻松惬意,而且要让人们愿意托付性命,无人驾驶技术还得解决许多问题。驾驶员失误也有其反面优势,那就是人类的判断能力。无人驾驶技术永远是将保护车辆和车内人员作为第一要务。而一个驾驶员则可能宁愿牺牲自己的车来保护他人。例如,您驾驶时前方有辆车突然打滑,而您已经来不及停车。此时,在您的左边有一辆大卡车,右边则是一群等着过马路的孩子。大多数司机会选择撞向大卡车,以避免撞到行人。而无人驾驶车辆无法识别孩子们——它只会简单地看到右边的阻力较少,而将车转而冲向右边。这是个极端的例子,但是类似的问题有待解决,只有这样才能安心告诉车该往哪儿走,然后轻松享受无人驾驶之旅。

Google的无人驾驶汽车已经发生了很多事故,前几天,Google披露在7月1日的一次测试中,一辆经过Google改装的雷克萨斯SUV在加州山景城遭到追尾,车上的3名Google员工受了轻微的皮外伤。然而无一例外,这些事故的原因都不是Google无人驾驶汽车自己的问题,至少Google一直坚持这么说;毕竟这些事故中有很多都是Google的无人驾驶汽车被追尾导致的。

小哲这边引用一下“知马力”关于无人驾驶的文章《无人驾驶很火,可是这些问题不解决还是无法上路》中的三个问题,无人驾驶汽车该何去何从,我们的确需要好好考虑这些问题:

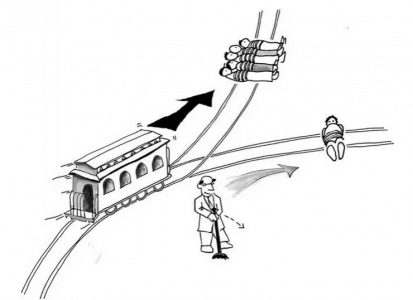

问题一:“电车难题”

一个疯子把五个无辜的人绑在电车轨道上。一辆失控的电车朝他们驶来,并且片刻后就要碾压到他们。幸运的是,你可以拉一个拉杆,让电车开到另一条轨道上。然而问题在于,那个疯子在另一个电车轨道上也绑了一个人。考虑以上状况,你是否应拉杆?

(“电车难题”是伦理学领域的知名思想实验之一)

有人会问:这和无人驾驶车有什么关系?

那么请考虑这样一种情况:一辆无人驾驶车在马路上正常行驶,突然对面驶来一辆失控的大货车,此时无人驾驶车可以向左或向右躲闪,但左右两侧都各有一辆摩托车,不同的是左侧骑士没有佩戴头盔而右侧骑士佩戴有头盔,当然无人驾驶汽车也可以不躲闪但会造成车内乘客伤亡。综合以上情况,该如何为无人驾驶汽车预设风险避让规则?

- 说得简单粗暴一点:发生突发情况时该撞谁?

1)似乎从表面来看躲闪未戴头盔的摩托车骑士更为合理一些,因为撞向戴有头盔的摩托车骑士风险会更低一些,也许不会有生命危险但很可能断掉一支胳膊或一条腿。

那么假设现在你就是这位戴着头盔的骑士,你作何感想?你遵守交通法规佩戴头盔难道不是为了让自己更安全吗?而你却因此付出了惨重代价。另一个没有戴头盔的骑士呢,他的行为本身就是违法的,但却因此得到了纵容。那将来还有谁愿意佩戴头盔给无人驾驶车当“活靶子”呢?

2)既然第一种策略会导致负面结果,那就采取另一种策略,撞向未戴头盔者,那么这位骑士很可能因此丧命。很明显,这不是一个明智的决定。

3)那如果不做躲闪撞向大货车呢?更加的不合理,这已经违背了购车人购买无人驾驶车的初衷!

也许上面的例子属于极端边缘的情况,那我们换一种更常见的情景:仍然是那辆无人驾驶车,仍然从对面冲过来一辆失控的大货车,不同的是无人驾驶车左侧是一辆Smart,右侧是一辆路虎揽胜。

撞谁?

从保护无人驾驶车的角度来看,应该撞向Smart,但从保护第三方的角度来看,似乎撞向路虎揽胜更为合理。但不管是哪种,作为被撞的一方,无论车主还是汽车制造商,都不希望自己的成为无人驾驶车的“活靶”。

问题二:谁来决策?

对于问题一,实际上并不能算是无人驾驶车带来的新问题。即使是由人类亲自驾驶,也会遇到类似的“撞谁”问题,把这个问题放在无人驾驶车上只能算是“电车难题升级版”。甚至可以假设另外一种场景:马路这边你一个人在过横道,同时马路对面有十个人也在过横道,而恰好此时有一辆无人驾驶车为了躲避障碍必须冲向马路一侧,如果你只是一名普通的办公室白领而对面是十个小学生,你觉得它会冲向谁?如果你是一位社会精英而对面是十个地痞小混混呢?

无论是人在驾驶还是机器在驾驶,面临的问题都是一样的。但是,与人类亲自驾驶不同的是,无人驾驶车的程序是提前编写好的!如果是人来驾驶,不到火烧眉毛的危急关头谁也不敢保证自己会做出怎样的选择,本能使然。而无人驾驶车不同,它应对各种突发情况的紧急措施是提前预设好了的,但无论这种预设采用的是哪种策略都有可能对某一方当事人产生严重后果,那为什么要采用这种策略?是否公平?是否足够人性?是否经得住道德的考验?

以及,谁来做出这个决策?

制造商?立法者?车主本人?

谁来做这个决策,谁就有可能被推到道德的风口、伦理的浪尖上。

这已经不是程序算法多么精妙、传感仪器多么灵敏的问题了,程序传达的终究还是人的意愿,而这就成了严峻的道德立场问题。

这才是无人驾驶车给人类社会带来的全新问题!

问题三:谁来负责?

最后的一个问题是,如果无人驾驶车违章或肇事了,谁来“买单”?

制造商?车主本人?保险公司?反正不会让无人驾驶车本身来担责,就目前的人机关系来看,所有的问题都要归结为人的问题,而非机器人的问题……

总之,无人驾驶车,并不仅仅是各项参数那么简单,它的普及很可能会给整个汽车、交通行业带来翻天覆地的变化。这也不可能是“车在路上跑,交规改一改”那么简单,它很可能会对你的道德立场和伦理观造成冲击,这些你都准备好了吗?

无人驾驶汽车会不会改变我们的世界,我们只有静观其变,默默等待了!

洛天依假唱!哈哈!

冬天吃冰淇淋,还真爽!

又下雪了!长沙银装素裹啦!

[2016.01.27]小哲谈谈炙手可热的VR和AR技术

我们去一些展览馆、参加一些商家的活动、或者去游戏厅玩各种游戏机的时候,VR和AR技术已经不知不觉与我们亲密接触过了,小哲今天先和大家简单的讲解这两种技术的区别和概念,希望能简单的讲明白。

虚拟现实(Virtual Reality,简称VR),是通过一款具有动作捕捉传感器的头戴显示器(配合头部和动作捕捉,主机端通常需要摄像头配件,来捕捉显示器或是体感手柄动作),实现沉浸式的3D体验。也就是说,这种体验的重点在于虚拟一个不同于现实的环境、并让你的大脑信以为真。

增强现实(Agmented Reality,简称AR),与虚拟现实是完全不同的体验。简单来说,增强现实是在现实环境基础上叠加数字图像,也就是说你是完全可以看到当下环境的,谷歌眼镜、微软HoloLens等产品都是增强现实设备,因为它们都拥有透明透镜。

小哲通俗的解释下:VR全都是假的,假的场景,假的空间,一切都是电脑做出来的;带上眼镜以后看到的内容会根据你的运动随之变化,欺骗你的大脑,使你有一种身临虚拟空间的感觉;在很长一段时间里,外国军队使用这种设备训练士兵的反应力;现在也出现一些VR电影,带上眼镜以后你自己动起来看不同的电影角度甚至是可以走近和远离。AR是半真半假,通过对实景某些扑捉点的识别,把虚拟的物体用立体和之前的实景一起呈现出来,可以是通过摄像头录制实景以后加上虚拟物体再显示在显示器上,也可以是通过玻璃镜片后只显示虚拟物品在你看到是实景之上,当你移动的时候,虚拟物体好像和实景固定在了一起是不动的,让我们感觉好像虚拟物体真实存在;我们看到的很多电视晚会或者娱乐节目里出现卡通人物和真人一起跳舞,或者是舞台上出现一些特效都是AR办到的。

尽管现在VR和AR这两个概念现在热得烫手,然而实际上二者都还处于雏形阶段,并且由于技术方面的原因,这些设备所带来的体验还达不到让人满意的程度。那么在将来,究竟谁会更胜一筹呢?其实现在下结论的话还言之过早,毕竟虚拟现实与增强现实还未到爆发点,尚未形成完整的产业链,在不同的领域,还有概念和技术方面,都有各自不同的优势。虚拟现实在游戏和影视等方面有着自己的特点,而增强现实则是实现与真实世界的实时同步,有着自身的互动性。再者,随着科学技术的发展,游戏产业和智能可穿戴设备的普及,很多概念开始融合的越来越密切,VR和AR这两者在以后产生交集的可能性也会越来越大。

最后,还是让我们期待着这些技术为人类的未来提供更多的便利和带来更棒的娱乐体验!

啊哦,小霸王其乐无穷!

草莓酱蛋挞!好好吃!好好看!

谁说汉子不如娘?

长沙2016年的第一场雪!

[2016.01.22]小哲谈谈2015互联网并购

对于中国互联网行业来说,2015年注定是不平凡的一年。这一年,从年初滴滴快的合并、到美团点评合并,再到年末携程控股去哪儿,行业老大和老二合并的故事不断上演。

2016年伊始,这阵合并之风吹到了蘑菇街与美丽说身上。1月11日,蘑菇街与美丽说正式宣布合并,这也是2016年首例互联网企业合并案例。

小哲之前提到过马太效应,强者愈强、弱者愈弱,在互联网时代的今天,由于有BAT三巨头的存在,互联网企业最终不是投奔三巨头,就是相互抱团,不是所有企业都能像小米一样变成新的巨头!创业机会越来越渺茫,到头来资本运作才是生存之道,烧钱的企业推动市场的运作,这种不良循环对天朝的创业环境是不太友好的!

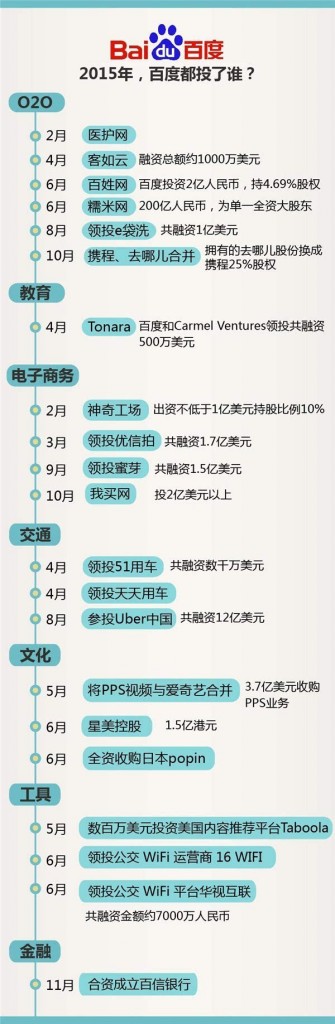

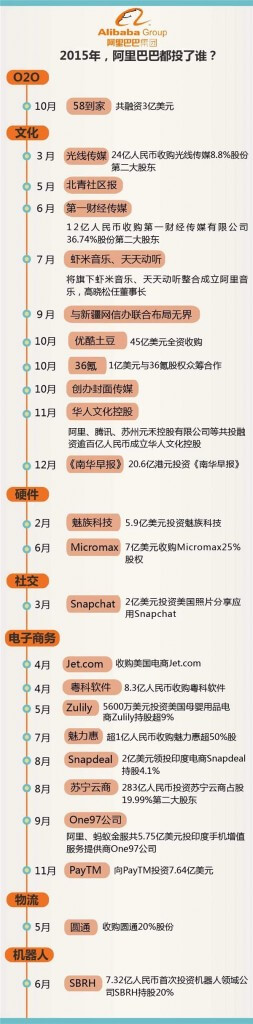

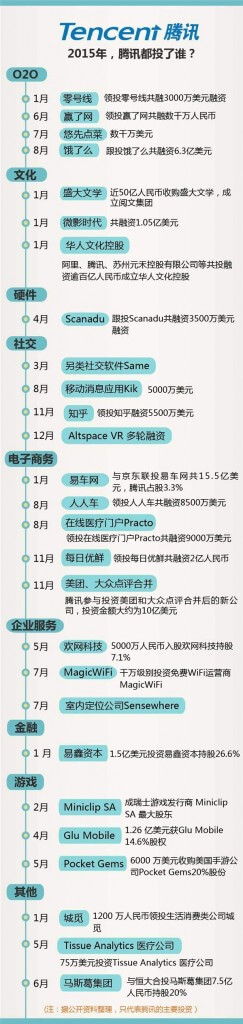

小哲这边也稍微整理BAT三巨头在2015年的小动作如图: